由唐庚改編,陳白一、陳明大繪畫的《錦雞》連環畫冊。

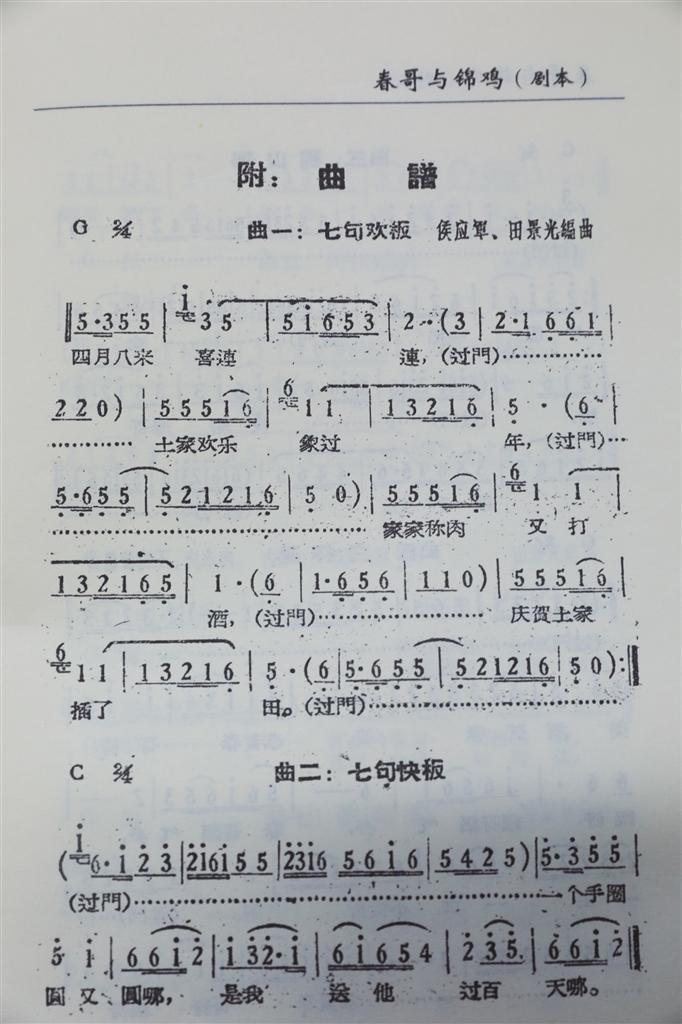

1960年1月,湖南人民出版社出版保靖文工團由《錦雞》改編的湘西陽戲劇本《春哥與錦雞》。

《春哥與錦雞》陽戲曲譜。

文\圖 方君才

“曉看天色暮看云,行也思君,坐也思君”,一闕《一剪梅·雨打梨花深閉門》,明朝才子唐寅似乎將漢字里所有銘心刻骨的相思,在那一刻實錘了。

詩詞里的愛情,絕塵而來,美得無與倫比。

而我的婆,一個偏居湘西大山、不識大字、更多將氣力和深情傾注于土里刨食來維持家庭溫飽的土家族老嫗,她不知世有唐伯虎,卻也能吟唱“有情有義墓墳開,無情無義馬家抬”的《梁祝》千古絕響。

春去夏來,她時常和表姑在青青的玉米林里薅草,消除疲勞的唯一方式就是唱歌,那是山孕出來的詩,水養出來的歌。

“錦雞含羞跳起來,輕輕展翅舒開懷;飛高飛低不飛遠,飛來飛去不飛開。”

“生不丟來死不丟,好比青藤纏石榴,青藤纏了石榴樹,花死藤枯兩不丟。”

……

這是保靖縣土家族敘事長歌《錦雞》里的唱詞,181首724行2896字的長歌,滋養了我婆、我表姑以及再往上數代人無味的鄉村生活。

再美的文字都離不開大地的澤被,《錦雞》亦如此。如果說民間文學不自覺地在大地上書寫“非遺”,那么,《錦雞》這一筆豐厚的“非遺”跟眾多中國民間文學一樣,總是要給人世間的愛情畫上了一個圓滿的句號。因為,我們都不喜歡悲劇的尾聲。

《錦雞》是一個始于初見、止于終老的愛情神話。自幼喪失父母的春哥,為了安葬撫養他長大的鄰居婆婆,五貫錢賣身土司府當了放羊娃。一日上山打柴,春哥聽到錦雞呼救,奮不顧身揮斧斫殺掠食錦雞的惡蟒。錦雞原為天上仙女,獲救后贈春哥如意鈴法寶致謝,又贈一根羽毛為信物。春哥揮動如意鈴變成金銀為自己和長工們贖身,開疆辟土,建設新家園。土司下令管家黑夜縱火,如意鈴飛身而出幫助大家逃出火海,燒死了管家。春哥思念錦雞姑娘,拿出羽毛,錦雞姑娘便來到他身邊,二人互定終身。新婚之夜,土司鬧婚要行“初夜權”,被錦雞姑娘施法變成床前踏板,廢除了土司“初夜權”,有情人終成眷屬。

天下萬物的來去,都有它的時間和定數。《錦雞》從古老歲月穿越而來,又抖落滿身的塵埃,在長歌里尋找它自身以及被它自身尋找。誠然,人們來到這個世界就是尋找愛來的,那被神話了的愛情原本就是悲劇,可它抵不住勞苦大眾對美好生活的向往,生生地將一段無趣的人生,加持了仙女和法寶,就像給悲苦的生活添加了一勺糖。

土家族有語言無文字,《錦雞》的流傳,多源自民間的口口相傳。長歌中多次提到土司荒淫殘暴,魚肉百姓,在這樣的大背景下,人們于多重嚙合的黑暗和困境中游走,卻又無時不刻發揮想象力,一邊對美好生活無限向往,一邊對黑暗世界聲討撻伐,七言四句的《錦雞》長歌因此應運而生。

對口頭文學來說,原汁原味的說唱無疑最能打動人心,然而最致命的卻是聽眾的逐漸消失。

所幸,上個世紀五十年代,經民間文學愛好者數次采集、編撰,整理成冊,終得以文字的形式面世,并在1958年湖南人民出版社《新苗》雜志第4期·兄弟民族專號發表,其間,美術家首次為其插圖,這是《錦雞》在漫長的歷史歲月中的第一次涅槃。

《錦雞》融歷史、傳說、勞動、生活和愛情為一體,分為盤歌、賣身、斬蛇、贖身、滅火、重逢、鬧婚七章。文字版《錦雞》一經面世,文藝界又用不同的“活態”載體很好地傳承和保護了這一不可多得的文化瑰寶,《錦雞》迎來了第二次質變:

一是保靖縣文工團將《錦雞》改編成土家族神話戲曲《春哥與錦雞》,參加湖南省建國十周年文藝獻禮會演,又被定為出席北京獻禮匯演的節目。

二是湖南美術界繪出群眾喜同樂見的《錦雞》連環畫冊(唐庚改編,陳白一、陳明大繪畫),在一個時代,《錦雞》“畫兒書”豐富了大山里許許多多人的孩提夢想。

2008年1月,《錦雞》迎來了第三個春天,入選保靖縣非物質文化遺產項目縣級名錄;2009年11月,《錦雞》入選湘西州非物質文化遺產項目州級名錄;2018年11月,湘西州政府公布彭圖湘老師為第七批州級非物質文化遺產民間文學長詩《錦雞》的州級代表性傳承人;2022年9月6日,我帶著忐忑,走向“非遺”的門欄,有幸成為保靖縣第六批縣級非物質文化遺產民間文學長詩《錦雞》的縣級代表性傳承人。

從無字到有字,再到傳承與保護,歷史不會忘記“土家族歌王”田茂忠、“土家族民間文學掘寶人”張如飛、冠名農民的《錦雞》搜集整理者羅輯,還有時任省刊《新苗》雜志的編輯宋梧剛等民間文學愛好者,是他們,才使得這首長歌成為一座城市的文字標簽。

這讓我聯想到《白蛇傳》與杭州、《孔雀東南飛》與懷寧,二者都是因為一個凄美的非遺故事帶動了一座城。而《錦雞》,是酉水河畔這座叫做保靖的小城獨有的非物質文化遺產,它在愛與掙扎中被傳唱,被撕裂,被遺忘……無可厚非,在這座古老的城市的軀殼上,永遠也難以抹去《錦雞》的影子,就像鐫刻在內心的倔強。

冬天到來雪花飄,

八大高坡戴白帽。

鳥雀飛到溪水邊,

唱得流水嘩嘩笑。

鳥雀為何唱不停,

抬頭高歌迎新春。

春風吹來百花開,

春哥生在龍溪坪。

這是《錦雞》賣身的前部分,看似不經意的白描手法,刻畫出了春哥出生時白雪消融、百花綻放的美好場景。想當然,這朗朗上口而又樸實無華的歌詞,更適合民間傳唱。

多年前,婆和表姑在鄉下那塊叫“抱肚坪”的地里,一老一少,你唱她和,用不同的年齡、不同的情感、不同的聲線演繹這首長歌。婆的聲音,波瀾不驚,近乎囈語般的敘述,穿擊靈魂深處;表姑的聲音,清純靈動,看似毫無拘束天真爛漫的清唱,讓人耳目一新。

那年月,父親離世,婆失去了她唯一的兒子,痛不欲生。婆的親侄女,我的表姑隔三差五地從扁朝大山來到婆的身邊,在待字閨中的年齡陪伴婆兩年之久。再往后的歲月,婆多半用哭腔傾述《錦雞》的段落,“苦瓜沒油苦啾啾,天也愁來地也愁。好心婆婆苦一世,死去沒錢買木頭”。

長歌當哭,成了婆和表姑消磨光陰的最好方式。

婆與表姑會唱歌,和土家族“哭”習俗不無相關。土家族是唯一一個哭進非遺的民族,親人死后,哭者扶著棺槨,用一種極為悲愴的調子,唱著死者生前種種,情到深處,甚至昏厥倒地。一旁也有勸哭者,邊哭邊歌勸之,搭著肩,摟著腰,哭成一團,喘不過氣。家里有條件的還要請歌師唱喪歌,配喪鑼喪鼓以律之,氣氛肅穆沉重;土家族嫁女也哭,通常人的情緒表現在遇喜則笑、逢悲乃哭上,在這里卻把一樁歡天喜地的嫁娶大事,用哭當作婚禮的序曲。嫁娘子凄凄切切,哭爹哭娘哭哥嫂,罵天罵地罵媒人,還得要有人陪哭,哭得嗓子嘶啞,哭得昏天暗地。哭嫁歌唱得好與否,成為那時衡量女子才智和賢德的一個重要標志。

《錦雞》蘊藏大量的“哭”元素,當然,也少不了憤怒、驚訝、快樂的片段,雜糅著土家族山歌的灑脫,情感起起伏伏,不一而足。

后來,婆去了天堂,表姑出嫁了,我再沒有聽到別人唱過《錦雞》。可能是緣薄,我遇不見吟唱長歌的歌者;也可能是人們不再需要長歌的慰藉,再不愿把簡單的生活融入到那樣冗長的句落當中。

表姑是在我少年時代被“賣”往江蘇的一個農村里去的,“賣女”是湘西大部分地區嫁女的通用詞,可是,我卻更多能感受到表姑的出嫁有“賣”的成分在里面。因為,表姑在當地有她喜歡的人,而那個男子卻家徒四壁,不敢提親,自然,表姑也沒有勇氣跟他私奔。一百塊錢,一匹布,一塊手表,兩壇酒,江蘇的表姑爺“買”了表姑的一輩子。表姑出嫁時,有多不舍就哭得有多撕心裂肺,她穿著一件嶄新的花布衣裳,被她的堂哥背到村莊的岔路口放下,抽抽搭搭地隨表姑爺前往懷化搭火車走了。她閣樓的窗臺,倒是留下一瓶只用了三兩次的雪花膏小罐子,瓷白的顏色,有一些兒暗香,讓小表姑們喜不自勝。

那時,大約是生活拮據,或是擔心表姑省親一去不回,她的婆家一直不讓她單獨探家。為了家庭和睦,表姑低眉垂眼,表現得甚是順從。一去幾十年,如今,表姑早已是兒孫繞膝。到了老了,生她養她的人埋了黃土,她生她養的人又在江蘇,她也斷了回家的心思。我想,表姑再也唱不出《錦雞》了,她不像錦雞姑娘有法術,敢于去抗爭,她只是一個連小學都沒讀完的普通的山里姑娘,她的歌聲只屬于那年那月的“抱肚坪”。

“大船停在河當中,不怕東南西北風。有心和你做夫妻,要做夫妻怎怕窮?”“妹有心來郎有心,二人有心結真情。好比織女配牛郎,好比七姐配董永。”這些暖到心尖上的歌謠,只能留在表姑的夢中。

在當下,高科技迅猛發展的時代,短視頻成了最有受眾的“講故事的人”,民間文學在命運多舛的變遷中受到強大的沖擊,誰來唱、誰來聽、怎么唱、怎么聽成了民間文學何去何從的熱門話題。可是,于我而言,《錦雞》只是一朵花,有時開在春天,有時開在冬天,時間不同步,但可以等。好東西,都需要耐心。

“錦雞山歌收了腔,人間姻緣都美滿。從此以后娘嫁女,做個踏板當嫁妝。”這熟悉不過的長歌啊,仿佛從未遠離,依舊在“抱肚坪”的那塊土地上回響,像是在用悠長的鄉音為我喊魂。